女性の心と体は、年齢やライフステージの変化とともに大きく影響を受けます。その中心にあるのが「女性ホルモン」です。思春期に分泌が始まり、月経・妊娠・出産・更年期といった一生の節目を支える存在として、心身のバランスを整えています。しかし、年齢を重ねるにつれてこのホルモンが減少すると、体調や感情の変化、肌や髪のトラブルなど、さまざまな不調が現れることがあります。

本記事では、女性ホルモンの働きや、重要性、女性ホルモンが減少することの影響などについて解説します。

女性ホルモンの種類と働き

女性ホルモンは大きく「エストロゲン」と「プロゲステロン」の2種類に分けられます。エストロゲンは卵巣から分泌されるホルモンで、女性らしい体つきをつくり、肌や骨、血管の健康を保つ重要な働きを担います。一方、プロゲステロンは妊娠の準備を整えるホルモンで、子宮内膜を厚くして受精卵を受け入れやすくする作用があります。この2つのホルモンがバランスよく分泌されることで、月経周期が整い、女性の体は安定したリズムを保てるようになります。

ただし、ホルモンの分泌は日々一定ではなく、月経周期によって増減します。排卵前にはエストロゲンが優位になり、排卵後はプロゲステロンが増加します。このバランスが乱れると、月経不順や肌荒れ、情緒不安定などが生じやすくなります。生活習慣やストレスの影響を受けやすいため、ホルモンバランスの維持には日常のケアも欠かせません。

エストロゲンがもたらす影響とは?

エストロゲンは「美と健康のホルモン」と呼ばれるほど、体のさまざまな部分に良い影響を与えます。肌のハリや潤いを保つコラーゲンの生成を促し、骨密度を維持して骨粗鬆症を予防します。また、血管の柔軟性を保つ働きもあり、動脈硬化のリスクを低下させる効果もあります。さらに、脳内の神経伝達物質にも関与し、記憶力や集中力、感情の安定にも関係しています。

その一方で、エストロゲンは年齢とともに減少します。特に40代後半から50代前半の更年期には急激に分泌が減るため、身体的にも精神的にも変化を感じやすくなります。この時期の不調は、単なる加齢ではなくホルモン減少による影響が大きいといわれています。

プロゲステロンの働きとバランスの重要性

プロゲステロンは、エストロゲンとともに月経周期を調整し、妊娠に備える役割を持っています。排卵後に黄体から分泌され、子宮内膜をふかふかに整えることで受精卵が着床しやすい環境をつくります。また、体温を上昇させたり、水分を保持したりする作用もあり、体のリズムを調整しています。

しかし、プロゲステロンが過剰または不足すると、むくみや倦怠感、眠気、イライラなどの症状が現れることがあります。特に生理前に情緒が不安定になったり、頭痛や腹痛が出やすくなるのは、ホルモンバランスの乱れが原因の一つといえます。月経前症候群(PMS)や月経前不快気分障害(PMDD)なども、プロゲステロンの作用と深く関係しています。

女性ホルモンが減少するとどうなる?

女性ホルモンが減少すると、更年期症状としてほてり、めまい、イライラ、気分の落ち込み、動悸などが現れます。また、肌のハリやツヤの低下、抜け毛・薄毛のほか、肩こりや疲れやすさ、腰痛などの体調不良も生じやすくなります。このような症状は、ホルモンの分泌が急激に減ることで自律神経が乱れ、体温調整や血流、代謝がスムーズに行われなくなることが原因です。

また、エストロゲンの低下は骨密度の減少を引き起こし、骨折リスクが高まります。肌の弾力も失われやすくなり、シミや乾燥が目立つようになります。長期的に見ると動脈硬化のリスクも高まり、心筋梗塞や脳卒中の危険性も増すため、注意が必要です。

ホルモンバランスを安定させるための生活習慣

女性ホルモンの減少を完全に止めることはできませんが、生活習慣を見直すことで、ホルモン減少による影響を減らすことができる場合があります。まず意識したいのが食事です。大豆製品に含まれる「イソフラボン」は、体内でエストロゲンに似た働きを持つとされ、ホルモンバランスのサポートに役立ちます。また、カルシウムやビタミンDを多く含む食品を摂ることで、骨の健康維持にもつながります。

睡眠やストレスケアも欠かせません。睡眠不足や過度なストレスはホルモン分泌に悪影響を与え、自律神経の乱れを引き起こします。ぬるめのお風呂に浸かる、適度な運動を取り入れる、リラックスできる時間を確保することがおすすめです。

女性ホルモンが多いとどうなる?

女性ホルモンは不足していても問題がありますが、多すぎる場合も体に影響を与えます。エストロゲンが過剰に分泌される状態を「エストロゲンドミナンス」と呼び、月経過多や乳房の張り、頭痛、むくみなどが現れることがあります。長期間この状態が続くと、子宮内膜症や子宮筋腫、乳腺症などのリスクが高まることも報告されています。

また、プロゲステロンが過剰な場合は、情緒不安定や過度な眠気、集中力の低下などが起こりやすくなります。ホルモンの過剰分泌は、ストレスや肥満、睡眠不足、あるいは一部のホルモン治療によって引き起こされることがあります。女性ホルモンは「多ければ良い」というものではなく、適切なバランスを保つことが重要です。

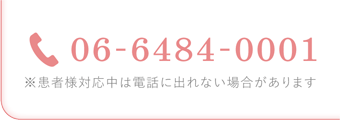

ホルモンバランスによる不調を感じたら婦人科へ

ホルモンバランスの変化を感じたときは、早めに婦人科を受診することが大切です。医療機関では、血液検査などでホルモンの分泌量を確認し、必要に応じて女性ホルモン剤や漢方薬を用いて治療を行います。

ただし、どの治療方法を用いるかは、年齢や体質、既往歴などを考えなくてはいけません。自己判断でサプリメントを摂取するよりも、専門医の指導を受けて適切なケアを行うことが安全です。カウンセリングを通じて、自分の体調に合った方法を見つけることが重要です。